Cuando ocurre una lesión cerebral, a causa de traumatismos, accidentes cerebrovasculares o enfermedades neurodegenerativas, el tejido nervioso tiene poca capacidad de recuperación. Esto se debe a que el reemplazo de las neuronas dañadas depende de las células madre neurales -las únicas células capaces de originar nuevas neuronas-, que están presentes en el cerebro adulto, aunque en muy poca cantidad.

En estas circunstancias, la inflamación es considerada un arma de doble filo, pues tiene tanto efectos protectores como perjudiciales para el sistema nervioso. Es probable que el efecto de las lesiones en el tejido nervioso sea la fase inicial de trastornos asociados a enfermedades neurodegenerativas crónicas y agudas. En este sentido, para abrir paso a nuevas terapias regenerativas, resulta fundamental estudiar cómo se puede inducir, en condiciones de neuroinflamación, un microambiente más favorable para que las células madre neurales se diferencien correctamente y puedan reemplazar a las neuronas lesionadas.

El rol de la fosfatidilcolina en condiciones de neuroinflamación

Investigadores e investigadoras del CONICET en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR, CONICET-UNR) comprobaron, a través de modelos de cultivos in vitro, que la neuroinflamación induce una diferenciación neuronal aberrante – es decir, que da lugar al surgimiento de neuronas disfuncionales-, pero que una molécula lipídica conocida como fosfatidilcolina puede ayudar a revertir este proceso, mediante modulación de la plasticidad neuronal y el aumento de la población de neuronas sanas. El trabajo, recientemente publicado en la revista Scientific Reports, del grupo Nature, contribuye a entender el comportamiento de las células madre neurales en condiciones inflamatorias y fue realizado íntegramente por miembros del laboratorio Biología Molecular y Celular de Lípidos del IBR, dirigido por la investigadora del CONICET Claudia Banchio.

“Cuando hay una lesión, las células madre son reclutadas y se trasportan hasta el área afectada donde se diferencian a astrocitos que forman una cicatriz que limita la expansión del daño, al igual que lo hace una cicatriz en la piel si nos lastimamos. Pero también desde allí se liberan diferentes de factores inflamatorios que resultan tóxicos y hacen que las células madre reclutadas mueran o no puedan diferenciarse en neuronas funcionales”, explica Banchio.

Hace tiempo que el grupo de investigación dirigido por Banchio estudia los efectos de la molécula fosfatidilcolina, que es el principal lípido que forma las membranas celulares de animales y plantas. Sobre los comienzos de la investigación, cuenta la investigadora: “Cuando volví a Argentina en 2005 empezamos a estudiar el efecto de la síntesis de fosfatidilcolina en las neuronas y nos dimos cuenta de que cuando aumentábamos su nivel síntesis, las neuronas se diferenciaban mucho más. Esto nos llevó a pensar, que además de su rol estructural, la fosfatidilcolina actuaba como una señal de diferenciación”.

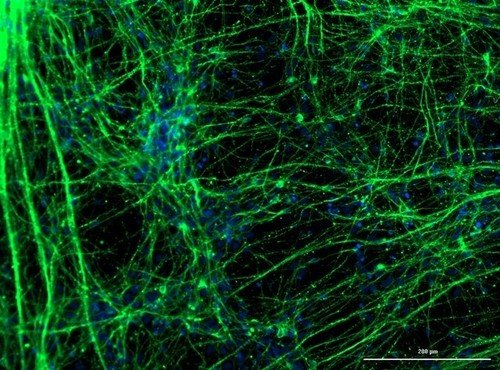

En la reciente publicación, el equipo de investigación trabajó con modelos celulares in vitro sometiendo a las células madre neurales a condiciones de inflamación y usando técnicas de microscopia de fluorescencia para evaluar los resultados. Darío Magaquian, becario doctoral de CONICET y primer autor de la publicación destaca: “Son experimentos muy laboriosos, trabajamos mucho en sacar las fotos y después el doble de tiempo en analizarlas”.

Con estas herramientas, primero pudieron constatar que la inflamación provoca una diferenciación neuronal aberrante que da lugar a neuronas disfuncionales. Luego, evaluaron el efecto de agregar fosfatidilcolina a las células en esta condición, y vieron que “no solo ejercía el mismo efecto que reportamos previamente en situaciones normales, que es aumentar la diferenciación de las células madre hacia neuronas, sino que, además, esas neuronas aberrantes que se generan en medio inflamatorio son reparadas por la fosfatidilcolina. O sea, que tenemos más neuronas y sanas en la situación de inflamación”, explica Banchio.

Estos resultados demuestran que los medios enriquecidos con fosfatidilcolina mejoran la diferenciación neuronal incluso bajo estrés inflamatorio, es decir, que esta molécula lipídica aumenta la población de neuronas normales sanas y modula la plasticidad neuronal, promoviendo la diferenciación de las células madre.

Sobre los alcances de este trabajo, la investigadora de CONICET define que “como la inflamación es un factor común a todas las enfermedades neurodegenerativas, es un aporte muy relevante ya que podría tener aplicación en terapias de reparación post daño o de regeneración en el momento de la patología”. En este sentido, existen reportes en modelos de Alzheimer con animales de experimentación que muestran que dietas ricas en el lípido colina, que es el precursor de la fosfatidilcolina, disminuyen notablemente los síntomas de la enfermedad. “Nosotros creemos que es por esto por lo que estamos demostrando en este paper, donde además probamos que no es la colina perse la molécula que tiene el efecto sobre la recuperación de las neuronas, sino que tiene que convertirse en fosfatidilcolina” aclara Banchio.

Hoy, la investigación prosigue y con múltiples aproximaciones. – “Tendríamos que definir el mecanismo molecular por el cual actúa la fosfatidilcolina, la que induce el efecto reparador”, cuenta Magaquian. También, se está poniendo a punto un modelo in vitro para la enfermedad de Parkinson, y así poder evaluar los efectos de la fosfatidilcolina en las neuronas afectadas.

Además, interpela Banchio, “la pregunta que siempre surge es si esto existe normalmente en el cerebro, es decir, si la fosfatidilcolina, además de su efecto terapéutico, es una señal de reparación natural del cerebro. Entonces, ¿dónde estaría la fosfatidilcolina?”, y explica, “las células liberan unas estructuras llamadas exosomas que funcionan como comunicadores entre ellas. Los exosomas tiene una bicapa de lípidos y creemos que podrían ser los transportadores de la fosfatidilcolina en el cerebro”.

En experimentos preliminares, Banchio y su equipo aislaron exosomas de células madre neurales y los agregaron a cultivos celulares en condiciones de inflamación. Los primeros resultados obtenidos apoyan esta teoría, mostrando que existiría un efecto reparador sobre las neuronas distróficas, similar al que han reportado en el reciente trabajo para la fosfatidilcolina.